Target For Today

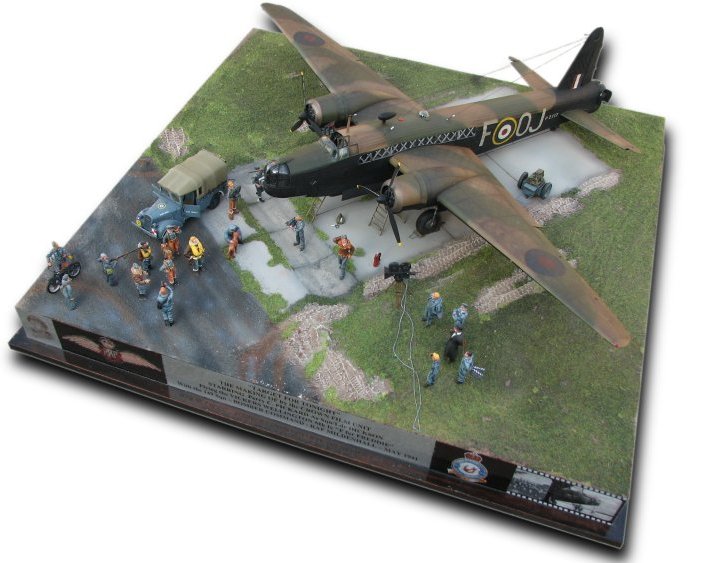

Diorama et photos : Renaud POUGE

Genèse d'un film de propagande

1941 : La Bataille

d'Angleterre s'est terminée par le désengagement des forces allemandes,

auxquelles Hitler a donné l'ordre d'envahir la Russie. La Royal Air Force ne

s'est pas relevée indemne de cette bataille menée au dessus de ses propres

bases. Pour palier au manque de pilotes de chasse, le Fighter Command a été

contraint de faire appel aux pilotes étrangers réfugiés sur son sol, mais

aussi aux équipages issus des autres commandements (Bomber Command, Coastal

Command).

1941 : La Bataille

d'Angleterre s'est terminée par le désengagement des forces allemandes,

auxquelles Hitler a donné l'ordre d'envahir la Russie. La Royal Air Force ne

s'est pas relevée indemne de cette bataille menée au dessus de ses propres

bases. Pour palier au manque de pilotes de chasse, le Fighter Command a été

contraint de faire appel aux pilotes étrangers réfugiés sur son sol, mais

aussi aux équipages issus des autres commandements (Bomber Command, Coastal

Command).

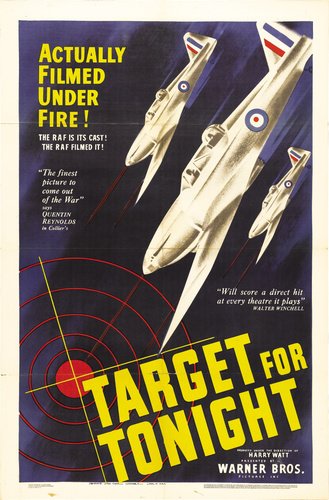

Recruter de nouveaux équipages devient rapidement une priorité pour la Royal Air Force. Fin 1940, le Bomber Command de la RAF commande l'un des documentaires les plus réussis, et les mieux accueillis par la population britannique. "Target for Tonight", - la cible de ce soir, produits par la Crown Film Unit marque aussi le retour du réalisateur Harry Watt. Fatigué des films montrant un peuple britannique accablé par le Blitz et les bombes allemandes Watt voulait montrer avec "Target for Tonight", une RAF volontaire et battante, menant avec succès une contre-attaque au coeur de l'Allemagne, menant son attaque avec courage, dans le plus pur style britannique. Ce devait être un message fort pour le public britannique, qui depuis la retraite des forces alliées à Dunkerque, avait vécu dans l'attente et la crainte d'une éventuelle invasion allemande .

Watt choisit d'utiliser une reconstruction dramatique pour raconter l'histoire d'un seul raid, chaque acteur du film étant joué par l'homme ou la femme dont c'était la véritable mission, du commandant en chef à à l'équipage de l'appareil." Plusieurs semaines passées parmi les hommes et les femmes de la RAF lui a permirent d'adapter le script pour obtenir la meilleure réponse possible à son casting. Les scènes furent partiellement filmées sur la base de RAF Mildenhall (rebaptisée Millerton Aerodrome), et en studio. Les scènes de bombardement, potentiellement problématiques furent réalisées au moyen d'un mélange de séquences pyrotechniques spécialement commandées, d'extraits de journaux allemands et de modèles réduits . Watt et son équipe étaient particulièrement satisfaits de cette séquence qui sert même de séquence finale.

Tourné

avec de vrais équipages de Wellington, Target for Tonight comptait parmi ses

acteurs, Percy Charles Pickard qui incarnait le Squadron Leader Dickson,

pilote du Wellington "F for Freddie". Hasard ou volonté de Pickard de se

voir affecté un appareil immatriculé "F", c'est à bord du Mosquito HX-922

immatriculé EG-F que Pick trouvera la mort le 18 février 1944, au cours de

l'attaque de la prison d'Amiens.

Tourné

avec de vrais équipages de Wellington, Target for Tonight comptait parmi ses

acteurs, Percy Charles Pickard qui incarnait le Squadron Leader Dickson,

pilote du Wellington "F for Freddie". Hasard ou volonté de Pickard de se

voir affecté un appareil immatriculé "F", c'est à bord du Mosquito HX-922

immatriculé EG-F que Pick trouvera la mort le 18 février 1944, au cours de

l'attaque de la prison d'Amiens.

Diffusé à la fin de juillet 1941 (trois mois seulement après le début du tournage), le film dépeint dans tous ses détails une opération du Bomber Command. La première moitié est dominée par la communication, la transmission d'informations et d'ordres au sein de la chaîne de commandement, chaque service connaissant son rôle et sa place.

Si le message premier du film était que dès la réception des photographies de renseignement, le destin du site ennemi était scellé, il faut se replonger dans le contexte de 1941 pour en saisir tout le sens. Grace à Target for Tonight la population Britannique de 1941 qui vivait dans les agglomérations bombardées découvrit que la RAF menait elle aussi des offensives aériennes contre le IIIème Reich, par des bombardements quotidiens.

Le Vickers Wellington au 1/48ème

L'annonce de l'arrivée du Wellington de Trumpeter fut pour moi un grand soulagement, car avant Trumpeter, la seule option pour réaliser un Wellington consistait à monter une maquette vacuformée.

Moulée dans un plastique relativement tendre - typique du fabricant chinois, la maquette présente de nombreuses imperfections de moulage et de démoulage. Un premier montage à blanc du fuselage laisse présager un important travail de finition ...

Le fuselage

Comme toujours chez Trumpeter, le

tableau de bord se présente sous la forme d'une pièce de plastique

transparent derrière laquelle vient se glisser un film comportant les

cadrans. Heureusement que Eduard commercialise une planche "Zoom" avec un

superbe tableau de

bord prépeint. Cette planche sera le seul set d'amélioration

utilisé pour cet appareil . Pour le reste, j'ai choisi de faire appel à la

boite à scratch.

Comme toujours chez Trumpeter, le

tableau de bord se présente sous la forme d'une pièce de plastique

transparent derrière laquelle vient se glisser un film comportant les

cadrans. Heureusement que Eduard commercialise une planche "Zoom" avec un

superbe tableau de

bord prépeint. Cette planche sera le seul set d'amélioration

utilisé pour cet appareil . Pour le reste, j'ai choisi de faire appel à la

boite à scratch.

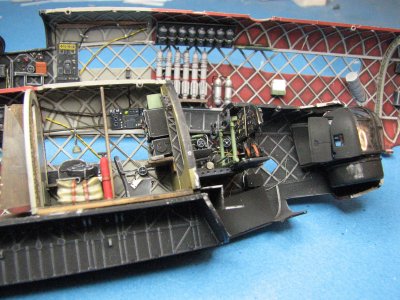

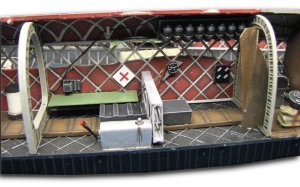

La première phase est fastidieuse : elle consiste à peindre l'intérieur de l'appareil... et toute sa structure. Construit autour d'une structure géodésique, l'avion était entièrement recouvert de toile. Pour imperméabiliser cette toile, sept couches d'enduit étaient ensuite appliquées sur l'appareil, enduit qui en séchant devenait rouge brique. Cette couleur sera donc la dominante de l'intérieur de l'avion. Ensuite, la monographie 4+ nous permet de déterminer quelles étaient les surfaces intérieures qui avaient été peintes. Il s'agit essentiellement des postes du pilote et du bombardier, peints en noir. Le compartiment radio - navigateur bénéficiait d'une isolation thermique placée entre la structure et la toile, qui apparaît en gris sur certaines photos de la monographie.

La peinture des croisillons composant

la structure géodésique de l'avion se révéla beaucoup plus longue que ce que

j'avais prévu. Dans un premier temps, j'ai pensé peindre la totalité de

l'intérieur en aluminium AS-12 de Tamiya (en bombe) puis masquer les

croisillons avec de la bande cache, avant de peindre l'intérieur en rouge

brique. Résultat catastrophique ! Après une nouvelle tentative, en inversant

le processus (fuselage peint en rouge et croisillons délimités par de la

bande cache) je me suis rendu compte que seule la peinture au pinceau était

viable ! On commence donc par effectuer un préombrage en noir le long des croisillons, avant de passer un voile rouge

brique sur la totalité de l'appareil. Les zones grise et noires sont ensuite

délimitées à l'aide de bande cache Tamiya puis peintes. C'est après 48

heures de séchage que commence la fastidieuse opération de peinture de la

structure géodésique qui à l'exception de l'avant du Wellington restait

d'aspect métallique. Un mélange de Humbrol 56 et de gris

FS-36440 me sert de peinture de base pour la structure. Après maintes

soirées passées à jouer du pinceau, tous les croisillons sont peints. Le

Humbrol 56 sèche très lentement et il faudra laisser une bonne semaine de

séchage à l'ensemble avant de penser à la peinture des ombres et des

reliefs, un peu comme une figurine. C'est avec une peinture à l'huile, d'un

aspect noir violacé (teinte neutre dans la gamme Sennellier) que j'ai bordé

la totalité des croisillons, sans oublier de marquer les ombres et autres

traces autour des équerres qui maintenaient ensemble les croisillons.

La peinture des croisillons composant

la structure géodésique de l'avion se révéla beaucoup plus longue que ce que

j'avais prévu. Dans un premier temps, j'ai pensé peindre la totalité de

l'intérieur en aluminium AS-12 de Tamiya (en bombe) puis masquer les

croisillons avec de la bande cache, avant de peindre l'intérieur en rouge

brique. Résultat catastrophique ! Après une nouvelle tentative, en inversant

le processus (fuselage peint en rouge et croisillons délimités par de la

bande cache) je me suis rendu compte que seule la peinture au pinceau était

viable ! On commence donc par effectuer un préombrage en noir le long des croisillons, avant de passer un voile rouge

brique sur la totalité de l'appareil. Les zones grise et noires sont ensuite

délimitées à l'aide de bande cache Tamiya puis peintes. C'est après 48

heures de séchage que commence la fastidieuse opération de peinture de la

structure géodésique qui à l'exception de l'avant du Wellington restait

d'aspect métallique. Un mélange de Humbrol 56 et de gris

FS-36440 me sert de peinture de base pour la structure. Après maintes

soirées passées à jouer du pinceau, tous les croisillons sont peints. Le

Humbrol 56 sèche très lentement et il faudra laisser une bonne semaine de

séchage à l'ensemble avant de penser à la peinture des ombres et des

reliefs, un peu comme une figurine. C'est avec une peinture à l'huile, d'un

aspect noir violacé (teinte neutre dans la gamme Sennellier) que j'ai bordé

la totalité des croisillons, sans oublier de marquer les ombres et autres

traces autour des équerres qui maintenaient ensemble les croisillons.

Une nouvelle période de séchage me

permettra de me consacrer aux deux tourelles qui s'assemblent plutôt bien et

ne subiront que très peu de modifications. Seuls quelques points devront

être améliorés : Les sièges recevront des ceintures réalisées en feuille de

plomb (plus souple que la photodécoupe) et les canons seront remplacé s par

des pièces de la gamme Quickboost. Enfin, les renforts métalliques de part

et d'autre de la tourelle seront percés conformément à la documentation. Les

portes de la tourelle avant sont fermées, celles de la tourelle arrière

seront ouvertes de façon à pouvoir en distinguer les détails une fois mise

en place sur la maquette. La structure de renfort à l'arrière de la tourelle

frontale est réalisée en profilé plastique positionné avec une colle blanche

et définitivement fixé avec de la colle liquide Tamiya.

s par

des pièces de la gamme Quickboost. Enfin, les renforts métalliques de part

et d'autre de la tourelle seront percés conformément à la documentation. Les

portes de la tourelle avant sont fermées, celles de la tourelle arrière

seront ouvertes de façon à pouvoir en distinguer les détails une fois mise

en place sur la maquette. La structure de renfort à l'arrière de la tourelle

frontale est réalisée en profilé plastique positionné avec une colle blanche

et définitivement fixé avec de la colle liquide Tamiya.

Le temps ayant fait son oeuvre, on peut revenir sur l'intérieur de l'avion, en commençant de façon méthodique par l'avant de l'appareil. De façon générale, on peut déjà noter quelques points récurrents sur le Wellington : La structure géodésique servait de points d'amarrage à une multitude de câbles qui courraient tout au long du fuselage, câbles électriques, câbles radio et autres câbles de commande. Tous ces câbles seront représentés à l'aide de fil d'étain de différents diamètres (de 0.20 mm à 0.50mm) souvent torsadés de façon à retrouver l'aspect des vrais fils parcourant l'avion. D'après la documentation, Le poste du bombardier était peint en noir.

Bien

que le cockpit fourni par Trumpeter soit de bonne qualité, j'ai opté pour un

set Eduard Zoom, essentiellement pour la planche de bord prépeinte qui donne

un résultat particulièrement probant. Je n'ai pas jugé utile de me procurer

un set plus important, la plupart des autres améliorations pouvant être

réalisées en carte plastique et en fil d'étain.

Bien

que le cockpit fourni par Trumpeter soit de bonne qualité, j'ai opté pour un

set Eduard Zoom, essentiellement pour la planche de bord prépeinte qui donne

un résultat particulièrement probant. Je n'ai pas jugé utile de me procurer

un set plus important, la plupart des autres améliorations pouvant être

réalisées en carte plastique et en fil d'étain.

Il ne faut pas oublier que l'arrière du

tableau de bord est visible depuis le poste du bombardier et donc penser à représenter les différents compteurs

visibles sur la face cachée de la planche de bord. Ces éléments sont

réalisés avec du profilé Evergreen et des dos de compteurs issus de la boite

à rabiot. Bien entendu une multitude de fils

le poste du bombardier et donc penser à représenter les différents compteurs

visibles sur la face cachée de la planche de bord. Ces éléments sont

réalisés avec du profilé Evergreen et des dos de compteurs issus de la boite

à rabiot. Bien entendu une multitude de fils

part

de ces instruments pour se regrouper en faisceau le long de la colonne

centrale.

part

de ces instruments pour se regrouper en faisceau le long de la colonne

centrale.

La cloison séparant le poste de pilotage du compartiment radio est juste agrémentée de quelques croisillons réalisés en profilé. C'est suffisant pour rendre l'effet de relief. L'avertisseur de décrochage situé au dessus de la tête du pilote sera rehaussé lors de la peinture du cockpit. Sur sa face arrière, elle recevra les postes radio, une tablette sur laquelle on peut ajouter une carte et le réservoir de glycol peint en vert. Le Wellington étant un avion anglais, on n'oubliera pas le support pour l'incontournable thermos de thé.

Quelques accessoires sont ajoutés dans le compartiment radio navigateur, comme un sac et une caméra déposée à cet endroit par l'équipe de Harry Watt. Côté tribord de ce compartiment, on peut ajouter la valve de contrôle du système de dégivrage de la queue de l'appareil.

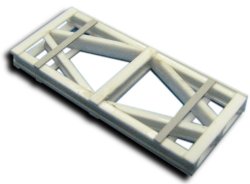

En guise de premier pas dans le

compartiment central, j'ai opté pour la mise en place les caissons de

fixation des ailes. Ils sons collés à l'aide d'une colle liquide et

renforcés par un assemblage vis - écrou afin d'éviter tout problème lors de

la mise en croix. Les têtes des vis sont dissimulées par des accessoires. Si

la photodécoupe me pose toujours autant de problème, je dois bien admettre

que

les schémas de montage fournis par Eduard sont un excellent guide pour

connaître les principales améliorations à apporter à une maquette. La partie

centrale du fuselage en est un exemple frappant qui

demandera une attention particulière. Trumpeter a oublié un élément

essentiel qu'est le longeron traversant le fuselage de part en part. Fidèle

à la structure géodésique de Barns Wallis, le longeron se compose d'une

structure

que

les schémas de montage fournis par Eduard sont un excellent guide pour

connaître les principales améliorations à apporter à une maquette. La partie

centrale du fuselage en est un exemple frappant qui

demandera une attention particulière. Trumpeter a oublié un élément

essentiel qu'est le longeron traversant le fuselage de part en part. Fidèle

à la structure géodésique de Barns Wallis, le longeron se compose d'une

structure

principale

en profilé en H, deux traverses horizontales renforcées par quatre

contrefiches, le tout maintenu par des profilés verticaux en I, qui fait de

ce longeron une structure bâtie sur de multiples triangles, donc

indéformable. Les boîtiers situés à l'avant et à l'arrière du longeron sont

également réalisés en carte plastique. De nombreux éléments sont à ajouter

dans ce compartiment. Côté tribord, se trouvait le réservoir d'huile et sa

pompe à main. La pièce d'origine est largement sous dimensionnée et ne

pourra servir que de coeur à une pièce de dimension correcte. Les bombonnes

d'oxygène sont bien représentées et ne demanderont que l'ajout des boucles

de sangles. La monographie 4+ révèle la présence d'une couchette repliable

côté bâbord. Elle est réalisée en carte plastique.

principale

en profilé en H, deux traverses horizontales renforcées par quatre

contrefiches, le tout maintenu par des profilés verticaux en I, qui fait de

ce longeron une structure bâtie sur de multiples triangles, donc

indéformable. Les boîtiers situés à l'avant et à l'arrière du longeron sont

également réalisés en carte plastique. De nombreux éléments sont à ajouter

dans ce compartiment. Côté tribord, se trouvait le réservoir d'huile et sa

pompe à main. La pièce d'origine est largement sous dimensionnée et ne

pourra servir que de coeur à une pièce de dimension correcte. Les bombonnes

d'oxygène sont bien représentées et ne demanderont que l'ajout des boucles

de sangles. La monographie 4+ révèle la présence d'une couchette repliable

côté bâbord. Elle est réalisée en carte plastique.

Enfin, pour en finir avec ce compartiment, on n'oubliera pas de confectionner le piédestal rétractable de l'astrodôme.

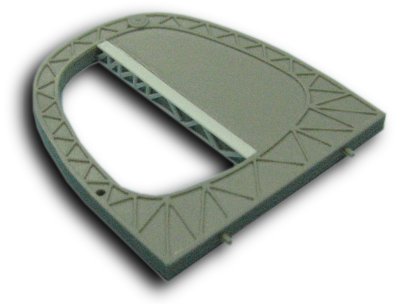

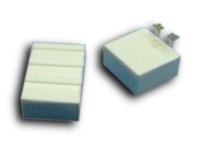

L'arrière

du Wimpy est assez vide. Le plancher en bois n'a pas été fourni par le

fabriquant et il sera nécessaire d'en construire un en carte plastique. Il

faudra aussi ajouter les longerons tubulaires du plan horizontal ainsi que

les cloisons. Ces cadres métalliques sont des pièces en résine. J'ai choisi

de remouler la cloison arrière du navigateur puis de la mettre en forme sur

un gabarit en bois plongé dans de l'eau chaude. En procédant par moitié de

fuselage, on obtient un résultat tout à fait satisfaisant. Les glissières

d'approvisionnement de la tourelle arrière sont celles d'origine mais elles

sont découpées et repositionnées pour coller à la réalité. La tourelle,

quant à elle, était séparée du reste de l'avion par un portillon fixé sur le

dernier cadre métallique.

L'arrière

du Wimpy est assez vide. Le plancher en bois n'a pas été fourni par le

fabriquant et il sera nécessaire d'en construire un en carte plastique. Il

faudra aussi ajouter les longerons tubulaires du plan horizontal ainsi que

les cloisons. Ces cadres métalliques sont des pièces en résine. J'ai choisi

de remouler la cloison arrière du navigateur puis de la mettre en forme sur

un gabarit en bois plongé dans de l'eau chaude. En procédant par moitié de

fuselage, on obtient un résultat tout à fait satisfaisant. Les glissières

d'approvisionnement de la tourelle arrière sont celles d'origine mais elles

sont découpées et repositionnées pour coller à la réalité. La tourelle,

quant à elle, était séparée du reste de l'avion par un portillon fixé sur le

dernier cadre métallique.

Pour terminer ce compartiment, on ajoute les câbles de commande de l'empennage, la main courante, les poignées qui étaient fixées au plafond de l'appareil (un peu comme dans les bus) et on n'oublie pas les toilettes chimiques.

La fermeture de du fuselage se déroule sans trop de difficultés. Il faut juste prendre soin de positionner les tourelles à ce moment. Après, ce sera trop tard et la seule solution consistera à faire une découpe transversale de l'appareil.

Le fuselage assemblé ouvre la voie à de gros travaux de ponçage, d'autant plus que des traces de plan de joint sont présentes à l'extérieur. La plaque de renfort autour de l'astrodôme est poncée et refaite en carte plastique. A l'astrodôme d'origine, je préférerai une pièce thermoformée fixée à la maquette avec de la colle blanche Tamiya.

La soute à bombes est laissée ouverte avec ce qui est fourni dans la boite. Cette option permet d'en distinguer les commandes hydrauliques. Celles-ci sont construites en fil de cuivre partiellement dénudé.

Les ailes :

Les

ailes fournies par Trumpeter sont de très belle facture et la liste des

améliorations est vraiment succincte. Le seul défaut d'importance se situe

au niveau de la structure géodésique un peu trop marquée à mon avis. Un

spray d'apprêt Tamiya suffit à estomper ce défaut.

Les

ailes fournies par Trumpeter sont de très belle facture et la liste des

améliorations est vraiment succincte. Le seul défaut d'importance se situe

au niveau de la structure géodésique un peu trop marquée à mon avis. Un

spray d'apprêt Tamiya suffit à estomper ce défaut.

Quelques détails devront être ajoutés

si on souhaite représenter les volets en position basse, de même que l'on

n'oubliera pas de représenter avec un fil nylon le renfort métallique qui

courait sur le bord d'attaque afin de mener les câbles des

ballons

captifs vers les coupe-câbles situés de part et d'autre des moteurs.

ballons

captifs vers les coupe-câbles situés de part et d'autre des moteurs.

N'étant pas spécialement adepte des pneus en vinyle, j'ai utilisé les pièces d'origine remoulées en résine. De plus, cette solution permet d'implanter la maquette sur le diorama en la fixant avec un cheville en bois. La conception du train d'atterrissage et de ses soutes est bien pensée. L'association d'un train en métal avec des parois en plastique renforcées de photodécoupe épaisse donne un résultat d'une grande solidité. L'ensemble de cette zone, intérieur comme extérieur, étant peint en noir, on peut envisager la mise en place des trappes de train avant de la peindre. Le système en sera d'autant plus solide.

Peinture

Les ajustements entre le fuselage et les ailes frôlent la perfection. On peut donc peindre ces éléments séparément.

Les Wellington du Bomber Command respectaient le schéma classique, noir dessous, dark earth et dark green sur les parties supérieures.

Bien entendu, tous les marquages sont peints avec l'aide de pochoirs. Le numéro de série est réalisé à l'aide de transferts à sec. Même si le Bristol Pegasus n'était pas particulièrement consommateur d'huile, quelques traces apparaissent le long des nacelles et des débordements de carburant ont laissé des traces au niveau des orifices de remplissage.

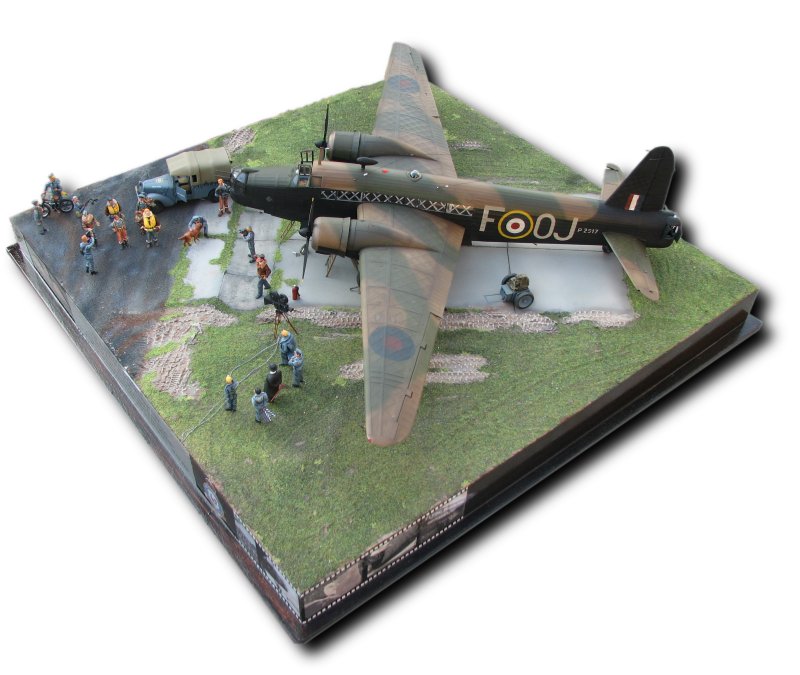

Le diorama

C'est sur le terrain de Farnborough que furent tournées les scènes terrestres de "Target for Tonight". Sur une alvéole isolée du reste de la base, l'équipe de Harry Watt se prépare à filmer l'arrivée de l'équipage à son appareil.

Eddie

Rosier a sculpté certaines des figurines présentes sur ce diorama, quant aux

autres, elles sont d'origines diverses. ICM, Verlinden ou Aires,

systématiquement modifiées et présentées dans des positions adaptées aux

besoins de la scènes. Les membres de la Crown Film Unit portaient un

uniforme semblable à celui de l'infanterie, mais de couleur bleue. J'ai donc

puisé certaine des figurines destinées aux cameramen et autres preneurs de

son dans la boite Tamiya consacrée à l'infanterie britannique.

Eddie

Rosier a sculpté certaines des figurines présentes sur ce diorama, quant aux

autres, elles sont d'origines diverses. ICM, Verlinden ou Aires,

systématiquement modifiées et présentées dans des positions adaptées aux

besoins de la scènes. Les membres de la Crown Film Unit portaient un

uniforme semblable à celui de l'infanterie, mais de couleur bleue. J'ai donc

puisé certaine des figurines destinées aux cameramen et autres preneurs de

son dans la boite Tamiya consacrée à l'infanterie britannique.

Le véhicule sur le diorama est une

camionnette

Standard

Tilly, très répandue sur les terrains de la RAF en 1941. Elle provient de

l'exceptionnelle gamme Accurate Miniatures. Cette maquette en résine,

sculptée par David Janes, est d'un assemblage particulièrement simple pour

un résultat des plus séduisants.

Standard

Tilly, très répandue sur les terrains de la RAF en 1941. Elle provient de

l'exceptionnelle gamme Accurate Miniatures. Cette maquette en résine,

sculptée par David Janes, est d'un assemblage particulièrement simple pour

un résultat des plus séduisants.

Je n'ai pas voulu noyer le Wellington

dans une scène de trop grande ampleur. C'est pourquoi j'ai fait le choix de

présenter une scène de taille réduite (55 centimètres de côté) qui recentre

le diorama autour de l'action princ